所谓“文人画”在中国历史上的发展,一向被视为极具特色的现象。它的若干内容甚至被引来作为整个中国悠久绘画传统的特质,有的时候,它也几乎成为传统的别称,被论者在评述中国文化时作为中国艺术的代表。

历史情境中的理想形态

“文人画”之众多定义为何总有一些来自史实的问题?原因无他,因为“文人”根本是一个理想形态下的观念,而非史实。它之出现于历代文献之中,确是事实,而且,它的内容也都与其时所知的绘画历史有关,但是,它每次被提出来时却不意在指示历史真实,而意在标志一种理想形态。他们每次所提出来的理想形态又都有其特定的情境,因此便与其他时候所提出来者,在理念的要点上有所不同。这种不同的产生,让“文人画”在历史中呈现了好几个不同的形态,而非单一的理想形态。如果要充分而恰当地掌握“文人画”的意义,如此的“历史史实”却是不可不注意的。

换句话说,要想探究文人画的意义,我们必须将它放回到它的几个历史发展阶段中才能有较清晰的掌握。文人画的实例虽然可以溯至中国绘画史的最初期之六朝时代,以现存的资料而论,大约可以东晋顾恺之的《女史箴图》为代表,但在那时仍未见有明确言论的提出。比较清楚的文人画理念的出现,应该算是九世纪张彦远写作《历代名画记》的时候。这可以称为文人画理念发展的第一个阶段。在这个时候,张彦远最重要的工作乃在于将绘画从一般的技艺中解放出来,并赋予—个文化上的严肃使命,使之能“成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运”,达到“画以载道”的目标。

例如苏轼所提出的“诗是有声画,画是无声诗”的概念,后来成为文人画讲求“诗画合一”的根源,究竟可以如何在创作上加以实践,连苏轼本人也没有经验。即使在他的朋友圈中富有绘画创作经验的李公麟与米芾,似乎也从未对引诗入画的理论表示过明确的兴趣,更不用说在他们的画中加以实践了。不过李公麟与米芾也自有他们的独特办法来表达他们的文人立场。李公麟刻意不取流行的吴道子的人物画风格,而选择了更古老的顾恺之风格,利用顾氏那种如春蚕吐丝般的细线来作白描人物及动物画,以引起一种古老的韵味。他的《五马图》便是这种与当时流行画风大相径庭的作例。米芾亦以类似的“平淡天真”来与“俗气”相抗,但做法却大不相同。他在山水画中一反当时流行的李成、郭熙风格的复杂与精巧,将笔墨与造型回归至最单纯的点、直线与三角形,来作山、石、树木与云气,并构成一种含蓄而平淡的烟云境界。他的作品现已全部湮灭,但由其子米友仁的《云山图》,吾人仍可推知米芾山水画的大样,真是与郭熙《早春图》(台北故宫博物院)那种宫廷主流画风完全相反的艺术表现。

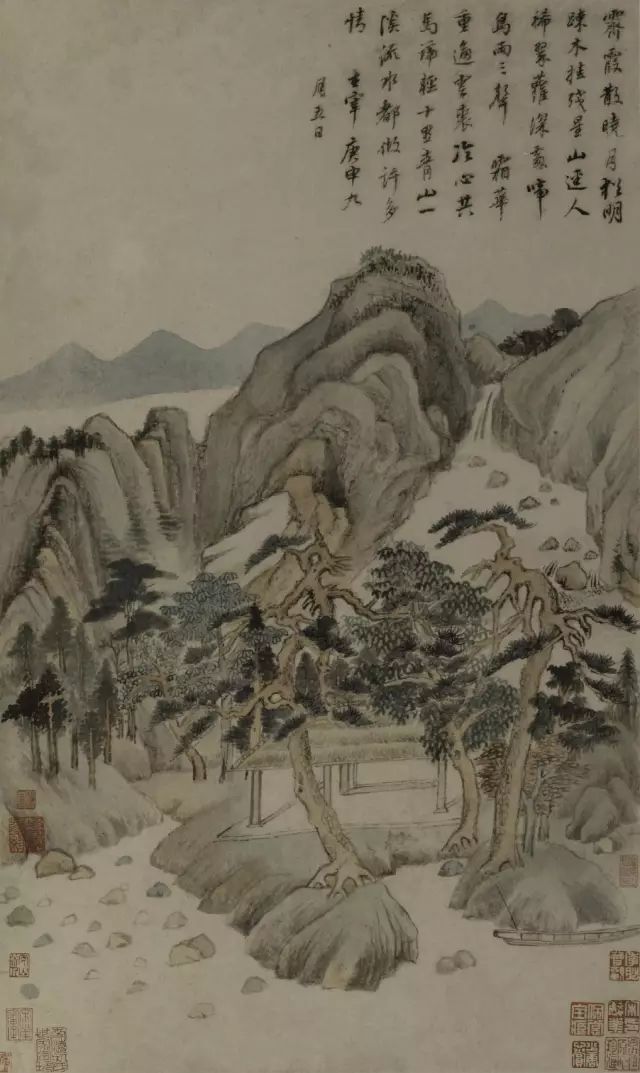

赵孟頫《鹊华秋色》(局部)

这种将古代名家风格图式化、典型化的过程,可说是此风格是否能成功地形成宗派的关键,更是古典典范之可以持续传承、永保不坠的前提。后者对赵孟頫而言尤其具有重大意义,当时他所面对的文化局势正是汉人悠久文化传统遭受统治阶级的游牧文化严重冲击的困厄之境,他的《鹊华秋色》正有着其时文化界中有志之士维系文化传统的苦心在内,而那也正是他摒弃他原来所熟悉的南宋宫廷画风,以及元初宫廷崇尚之装饰艺术的根本动机。

赵孟頫《鹊华秋色》(局部)

《鹊华秋色》的另一层意义在于它所在意的已非外在自然的单纯描写。它表面上是对友人周密故乡济南附近山水的描绘,以偿周密未能亲临其地的思念,但实际上却是在表现他心目中理想的隐居平和之境,作为他与周密心灵交流的媒介,不仅带有一定程度的“非写实”成分,更有清楚的个人性的“抒怀”因素存在。不过这种个人抒怀的意义在赵孟頫的绘画艺术中并未得到充分的扩展。相较之下,十四世纪后半期的文人画家倪瓒,在山水创作中则呈现了更高度的抒情性。他的《渔庄秋霁》与其说是描绘山水风光,倒不如说是在抒发个人在元末乱世流离之际所感受到的孤寂与悲凉心情。对他来说,绘画之意义全在于此,但这显然未在元代、甚至后代的文人画家圈中得到有力的普遍认同。

董其昌所提出之文人画理想形态,确实继承了自唐代张彦远以来试图独尊文人的传统,也延续了宋元以降论者在定义文人画风格的努力,终能创造出一个新的风格与身份合一之关系。他的理论与实践,如被称之为“集大成”亦不为过。然而,值得注意的是:他对这个文人画传统的内涵,实未全盘吸纳。即以诗画合一这个苏轼所倡的要素而言,他即刻意地有所规避。在他传世的作品中,纵有一些作品带有题诗,画与诗间却难以让人找到任何联系。

董其昌《秋兴八景图册》(其一)

他的名作《秋兴八景图册》虽在画题上似与唐代杜甫之《秋兴八首》诗有关,实则几乎无涉;册中不论是书己诗、抄前人诗,在意象及境界上甚至似乎故意地与画上之图无可连属。对此,唯一的解释可能是:董其昌意在以之颠覆向来对“画中有诗、“诗画合一”的迷思。明末文人画风泛滥之际,许多职业画家也流行在画上抄录唐诗,或作各种诗意图;此种表相的诗画合一,对董其昌而言,定觉俗不可耐,且应被视为导致文人与非文人界线模糊的原因之一。他的策略,因此更显出与其历史情境间不可分离的关系。

董其昌《秋兴八景图册》(其二)

永远的前卫精神

如上所论,文人画是一种理想形态,而且每一次的提出乃根植于不同的历史情境之中。他们各自被提出之时,不仅内容上总有若干偏离史实之处,而且互相之间也常有差异,这完全是因为它们基本上是针对着各自所面对的难题而构想出来的理想策略而已。要想在此中探求一个唯—而正确的定义,实不可能,亦不必要。换个角度来看这个现象,文人画的“真实”也可以说是存在于这个不断变动的一连串定义之过程中吧。

文人画定义的无终止变动,实并不意味着不可捉摸,或者是彻底的模糊性格。从他们所面对的各阶段危机情境来看,仍有相通之处。他们皆面对着某种具有强力支撑的流行浪潮,而且深刻地意识到与之抗衡的迫切需要,以挽救绘画艺术之沦丧。不论是苏、米等人所对抗的李、郭流行,赵孟頫所对抗的装饰品味,沈、文所对抗的浙派风格,背后都有国家的力量在支持着。即使董其昌的敌人们并非来自宫廷,但实际上却由社会之商业经济力自然孕育而出,其势更为巨大。文人画家们在面临这些强势的敌人之际,一再重新反省绘画艺术的最终本质,一方面是出于文人基本性格中的“反俗”倾向;另一方面则显示了一个在创作上前卫精神的传递传统之存在。这个前卫传统之存在,无可怀疑的是中国绘画之历史发展中一个十分重要的动力根源。

董其昌《秋兴八景图册》(其三)

在文人画的前卫精神冲击之下,文人欲去之而后快的画坛俗风,并不必然地受到扭转。即使“俗气”果真欣然接纳了“士气”的指导,结果总只会产生另一种新样的“俗气”,成为下一波前卫者批判的对象。苏轼的诗画理念在南宋时成为院体绘画的流行依据,沈、文的吴派优雅风格至明末变为流行画师的谋生工具,都是这种例子。当董其昌具有前卫意义的“正宗”文人画到了清代被宫廷定为画道之“正统”后,全国宗之,也成为僵化的保守根源,而为新时代的知识分子视为绘画革命运动的头号敌人。由此观之,中国文人画的“内在真实”,毕竟只能存在于这个永远的前卫精神之上吧!

说明

相关资料:网络收集资源,版权(C)归原作者所有,仅供交流学习!